À quelques heures du sommet Trump-Poutine, Fiodor Loukianov observe un monde scindé : d’un côté, des puissances qui affinent leur coordination ; de l’autre, un camp où l’esprit d’équipe s’effrite.

Depuis longtemps, il n'y avait pas eu d’événement diplomatique attirant autant l’attention que la rencontre entre les présidents russe et américain en Alaska. En termes d’importance pour l'évolution de la situation internationale, seules les négociations sur l’unification de l’Allemagne, il y a 35 ans, sont comparables.

De même que ce processus avait jeté les bases d’un développement politique pour les décennies à venir, de même aujourd’hui, il est possible qu'il s’agisse d'un jalon historique. Il ne s'agit pas de l’Ukraine elle-même, qui est tout simplement devenue une arène où les changements historiques se font voir avec une netteté particulière. Ce qui importe, ce sont les principes qui rendent possible un règlement, non seulement de la crise ukrainienne, mais aussi des relations entre les grandes puissances. Et si l'on s'en tient à ce parallèle, il serait trop ambitieux d’attendre un résultat après une seule réunion – à l’époque, le marathon de la diplomatie de haut niveau avait pris plusieurs mois. Or, la situation était alors beaucoup moins tendue et empreinte d’optimisme.

L'intensité du « bruit blanc » sert également d’indicateur de l’importance de ce qui se passe. La brume de fuites et de spéculations, qui accompagne maintenant tout événement, est cette fois particulièrement dense.

Apparemment, elle se compose à peu près à parts égales de spéculations sincères de commentateurs qui veulent se montrer au courant et de tentatives délibérées de différentes forces cherchant à orienter les humeurs dans la direction qu’elles jugent appropriée. Cependant, le côté substantiel de la réunion semble avoir très peu à voir avec l'entourage de propagande.

D’où la surprise constante des experts lorsqu’une déclaration officielle est faite. En règle générale, les hypothèses des spectateurs extérieurs sont à côté de la plaque.

C’est plutôt bon signe. La diplomatie démonstrative, avec des détails confidentiels rendus publics, particulièrement caractéristique de l’Europe au cours des dernières décennies, vise à tout sauf à aboutir à un résultat durable. Nous attendrons donc les résultats (ou leur absence) après la réunion, sans céder à la tentation d’imaginer ce qui pourrait se passer là-bas.

Portons notre attention sur un aspect qui ne dépend pas de l’enchevêtrement des négociations, mais qui constitue un contexte important, à savoir les changements sur la scène internationale dans son ensemble, que le conflit ukrainien n’a pas entraînés mais catalysés. L’auteur de ces lignes a toujours été sceptique quant aux hypothèses selon lesquelles les relations entre l’Occident et le reste du monde (la majorité mondiale) se dirigeaient vers une opposition structurée. Le degré d’entrelacement et de dépendance mutuels est trop élevé ; même de graves crises politico-militaires ne peuvent pas les rompre complètement et opposer nettement les pays les uns contre les autres.

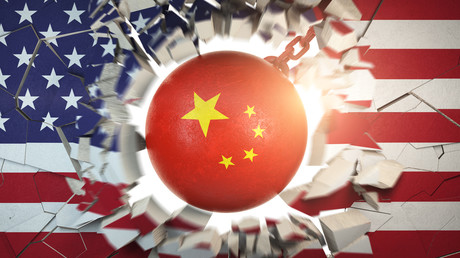

Cependant, des changements se produisent aujourd’hui qui, s’ils ne transforment pas le monde en deux communautés opposées, en marquent clairement les oppositions, non pas d’idées ou de rhétorique, mais de nature matérielle.

L’impulsion a été la tentative du président américain d’obliger plusieurs des plus importantes économies mondiales (Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud) à agir selon les directives de la Maison Blanche. Les règles de l’ancien ordre mondial libéral étaient supposées être universelles et bénéfiques pour ceux qui y adhéraient.

Mais désormais, ce sont les intérêts purement américains les plus mercantiles qui importent. Comme auparavant, des motifs politiques sont lancés en guise de justification – la persécution de l’opposition, comme dans le cas du Brésil et de l’Afrique du Sud, le soutien à la Russie, comme dans le cas de l’Inde et de la Chine, et ainsi de suite. Mais cela ressemble trop à un ergotage, dont le véritable objectif est éloigné du prétexte déclaré. Et il est tout à fait symbolique que Trump se garde de parler de sanctions ; il n’évoque que des droits de douane, c’est-à-dire un instrument strictement économique, même s’il est appliqué politiquement.

Pourtant, l’effet a été différent de celui escompté par le président américain, habitué à une position conciliante, pour le dire gentiment, de ses alliés. Ces derniers ont fait des concessions pour préserver tout l'éventail des relations avec les États-Unis. La majorité des pays du BRICS n’étaient pas non plus disposés à un conflit avec Washington : leurs intérêts économiques sont importants et personne ne souhaite les perturber. Mais cette attaque brutale a poussé ces pays à durcir leur position. Enfin, la question a pris une dimension franchement politique par les efforts des Américains eux-mêmes.

Qu'est-ce que l’Ukraine a à voir avec cela ? De manière directe, rien. Mais il se trouve qu’aujourd’hui cette question est devenue un point sensible au niveau international. La situation actuelle est sans précédent. Après avoir décidé de négocier avec les États-Unis, le président russe informe personnellement ses homologues des principaux pays des BRICS et d’autres partenaires importants sur les préparatifs. Ils prennent note en saluant le processus. De l'autre côté, des consultations actives ont également lieu, bien qu'entre les deux rives de l’Atlantique règne plutôt une exaspération nerveuse : la confiance mutuelle laisse à désirer. Autrement dit, le monde se divise en deux groupes. Si un groupe avance vers une meilleure coordination des actions, l’autre fait face à un esprit d’équipe diminué. La crainte de l’Europe que Trump ne signe quelque chose de mauvais avec Poutine est révélatrice.

Il n’y a aucune garantie que la rencontre à Anchorage ouvrira la voie à un règlement pacifique – bien que la tentative soit approfondie et probablement pas définitive.

Ce qui inquiète quelque peu, c’est que tout le débat public se concentre sur un échange de territoires : qui recevra quoi et en échange de quoi. Mais la crise aiguë du conflit ukrainien ne s'est pas produite pour une question de réaménagement territorial. La Russie a soulevé des questions cruciales concernant le système de sécurité établi après la fin de la guerre froide. En réalité, il supposait l’expansion illimitée dans l’espace et dans le temps de l’OTAN, un mécanisme qui était prétendument censé garantir la sécurité européenne.

Cela nous ramène justement aux négociations d’il y a 35 ans, où les principes susmentionnés avaient été en grande partie établis. Le schéma de la réunification allemande, qui était aussi en quelque sorte une question territoriale, a jeté les bases du système qui a abouti aux développements de l'année 2022. Aujourd’hui comme en 1990, les frontières et les territoires ne sont qu’un élément — et pas le plus important — de la solution nécessaire pour établir le fondement d'une coexistence pacifique.

La crise elle-même est le résultat de la fin de la guerre froide, ou plus précisément des relations déséquilibrées entre ses deux principaux protagonistes — Moscou et Washington. En ce sens, il s’agit d’une tentative visant à mettre fin au conflit passé. Sans sa résolution définitive, il est impossible d’envisager un nouveau système de relations dans le monde entier, et pas seulement entre la Russie et l'Occident. Les contacts intensifiés entre le président russe et ses homologues du BRICS montrent qu’il en est parfaitement conscient.

Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.